Bühnendienste an der Dresdner Semperoper Die schöne Maschine

Die Semperoper ist einer der kulturellen Leuchttürme der mit Kunstschätzen reich gesegneten Landeshauptstadt Dresden. Der Freistaat Sachsen stattet sein Vorzeigehaus großzügig aus.

Der Zeigefinger hebt sich auf dem roten Samtvorhang gut ab, als sich Courtney Richardson und Julian Lacey für den ersten Applaus vor dem Vorhang verbeugen. Eigentlich sollte nichts zu sehen sein von dem Bühnenarbeiter, der den schweren Vorhang der Dresdner Semperoper für die beiden Solisten des Abends aufhält, während sich das Ensemble des Balletts „Romeo und Julia“ von Sergej Prokofjew auf der Bühne zum Schlussapplaus versammelt.

Nach drei Stunden federleicht wirkender Schwerstarbeit ist der Beifall der Bonus zu Gage und Gehalt – und zwar für alle an der Aufführung Beteiligten. Er gilt nicht nur den Tänzern und Tänzerinnen auf der Bühne und dem Orchester im Graben davor; auch für Maskenbildner und Ankleiderinnen, Orchesterwarte, Inspizientinnen, Requisiteure, Ton-, Licht- und Bühnentechniker. Alles in allem sind an dieser Abendvorstellung zwischen 120 und 150 Personen beteiligt. Jeder hat eine klar umrissene Aufgabe, die mit hoher Konzentration erfüllt werden muss, damit die Maschine, die jede Bühnenaufführung im Grunde ist, nicht ins Stocken gerät. „Eine Opernvorstellung ist kein Film. Man kann nicht einfach einen zweiten Take drehen“, hatte Pressereferent Oliver Bernau am Vormittag beim Rundgang durch die Werkstätten der Oper gesagt.

„Wenn wir die Sänger zum Applaus durch den Vorhang lassen, klatscht das Publikum auch für uns!“ Das ist kein auswendig gelernter Spruch zum Wohle des Hauses – Jens Kühn, Dekorateur und seit der Eröffnung 1985 an der Semperoper, findet es nicht demotivierend, fast nie sichtbar zu sein mit der eigenen Arbeit. „Der Applaus am Abend ist für alle und wir wissen das auch.“ Seit er seine Lehre zum Holzfacharbeiter mit der Spezialisierung Dekorationsbau am damaligen Staatstheater Dresden 1982 begann, liebt Kühn klassische Musik. Und das ist ihm deutlich anzumerken, wenn man ihn auf einer Seitenbühne zum Gespräch trifft. Mit einem Ohr ist er bei der zeitgleich auf der Bühne laufenden Probe zur Oper „Kát’a Kabanová“ von Leoš Janáček. Bis zur Premiere ist es noch eine gute Woche.

Gestalterische Aufgabe

Wolfgang Rothe ist der Kaufmännische Geschäftsführer der Sächsischen Staatstheater. Dazu gehört neben der Staatsoper Dresden, wie die Semperoper formal heißt, auch das Staatsschauspiel Dresden. Um die 1 200 Menschen arbeiten für die beiden Häuser, die nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt liegen, davon allein mehr als 410 künstlerische und über 160 technische Beschäftigte für die Staatsoper. Die Dekorations- und Kostümwerkstätten und die Verwaltung sind für beide Theater zuständig. Rothes Aufgabe ist ein Spagat. Den Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen soll er nach dessen Regeln kaufmännisch führen; diese Regeln sind aber vor allem auf Verwaltungsbehörden gemacht. „Ich fühle mich nicht als Verwalter“, sagt Rothe während des Gesprächs in seinem im Neubautrakt der Semperoper gelegenen Büro. Er habe eine „gestalterische Aufgabe“; mittelbar nehme er auch Einfluss auf auf die künstlerische Entwicklung des Hauses. Für seine regulatorische Aufgabe – Geld vom Freistaat beschaffen und für Einnahmen sorgen – nutzt er vorhandene Ermessensspielräume zum Besten der beiden Theater. „Unsere Aufgabe ist es, Kunst auf die Bühne zu bringen.“

Das Teilbudget für die künstlerischen Bereiche der Staatsoper betrug in 2023 laut Geschäftsführer Rothe rund 58 Millionen Euro. Zusätzlich sorgt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement für Baumaßnahmen, Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten. Vom Finanzministerium des Freistaates kommt Geld für den anstehenden Neubau eines Interimsgebäudes für das Funktionsgebäude während dessen Generalsanierung. Etwa ein Viertel des Budgets erwirtschaftet die Oper über Eintrittsgelder, daneben gibt es Erlöse aus Gastspielen, Spenden oder Sponsoring; die Auslastung des Hauses liegt 2024 bislang bei hervorragenden 94 Prozent. Finanzielle Schwierigkeiten bereiteten in den letzten Jahren vor allem die Preissprünge bei den Sachkosten, einschließlich derer für Dienstleister.

Sanierungsbedürftiges Vorzeigehaus

Sowohl für den Freistaat Sachsen als Träger als auch für die Stadt Dresden ist das Opernhaus ein kultureller Leuchtturm. Davon sind sowohl Wolfgang Rothe als auch Jan Seeger, der Technische Direktor der Staatsoper, überzeugt. 45 Prozent der Besucherinnen und Besucher kommen nicht aus Sachsen. Selbst internationale Gäste reisen an, um neben den berühmten Kunstsammlungen auch eine Vorstellung in der Semperoper zu besuchen. Doch auch für die Dresdner und Dresdnerinnen ist das Haus ein identitätsstiftender Ort: „Für die Leute hier ist die Oper wichtig, auch wenn das politisch nicht abgebildet wird“, sagt Seeger. Die Stadt Dresden bestimmt über die Geschicke der Staatstheater ja nicht mit. Manchmal bremst die Stadtverwaltung sogar, etwa bei der Genehmigung für einen Auftritt der Band „Kraftwerk“ im kommenden September auf dem Theaterplatz direkt vor dem Haupteingang. Der drohte an der Fürsorge für das „historische Kleinpflaster“ des Platzes, der der Stadt gehört, zu scheitern – und am Lärmschutz.

Seeger, der ebenfalls 1982 als Lehrling bei den Bühnenbeleuchtern der Staatstheater begonnen hatte, kümmert sich neben dem Brand- und Arbeitsschutz natürlich um die Gesamtleitung der technischen Umsetzung der Bühnenbilder und den technischen Ablauf der Vorstellungen. Der Planungsvorlauf für Operninszenierungen liegt bei über einem Jahr; Künstler und Regisseurinnen müssen teils drei Jahre im Voraus gebucht werden. Neben dem Tagesbetrieb bohrt er die ganz dicken Bretter für das Haus: Er muss die Auszubildenden finden und sich um die Generalsanierung der Funktionsgebäude und den Bau des dann benötigten Interimsbaus kümmern – bei laufendem Betrieb. Die Gebäude aus den frühen Achtzigerjahren sind gut gepflegt worden, inzwischen aber „bautechnisch verschlissen“, sagt Seeger. Durch die Fenster mit ungedämmten Aluprofilen lasse sich der angrenzende Zwingergarten im Winter gut mitbeheizen, während sich auf den Scheiben Eisblumen bilden, erzählt Seeger über den Zustand etwa seines eigenen Büros. Auch die Dämmung der Betonaußenhülle des Gebäudes ist nicht so ausgeführt, wie in den Bauunterlagen von 1984 angegeben. Eine klimagerechte Sanierung sei daher dringend erforderlich, aber enorm aufwendig, zumal alle Leitungen, mit denen das Opernhaus versorgt wird, über das Funktionsgebäude verlaufen.

Die Funktionsbauten stehen hinter dem Hauptgebäude und sind mit diesem durch verglaste Brücken verbunden. So bewegen sich Tänzer und Sängerinnen in Maske und Kostüm stets innerhalb des Gebäudekomplexes, wenn sie zwischen Bühne und Garderoben hin- und herwechseln. Da dies auch während der Bauphase so bleiben soll, müsse, so Seeger, zunächst ein Interimsbau her. Er rechnet mit acht Jahren Bauzeit; allein für die Baufeldfreimachung veranschlagt er wegen der Leitungen im Boden und der im Dresdner Stadtzentrum stets notwendigen Kampfmittelräumung anderthalb Jahre. Nach der Zwischennutzung während der Generalsanierung des Funktionsgebäudes wird der zu errichtende Neubau in einen ersten Teil des Probebühnenzentrums umgewandelt.

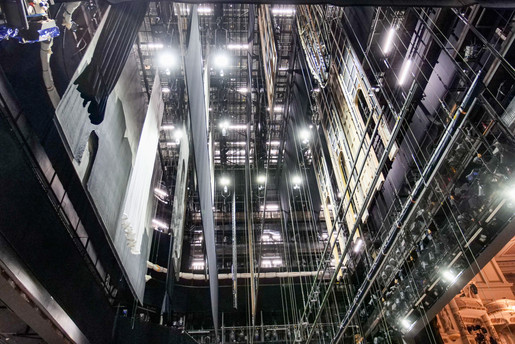

Hinter der Bühne

Jens Kühn bewegt sich gelassen durch die Bühnendekorationen der Mozart-Vorstellung vom Vorabend. Bereits nach der Aufführung und am frühen Morgen hatten sie die Bühne umgebaut: von der „Zauberflöte“ zu „Kabanová“. Ganz am Rande stehen schon die meterlangen rollbaren Transportkisten mit Bühnenteilen für den Abend. Wenn die Probe gegen 13 Uhr beendet sein wird, geht die Bühnentruppe an den zweiten Umbau des Tages. Sie bauen dann „Kabanová“ ab und „Romeo und Julia“ auf. Die Arbeit ist trotz Fahrstühlen und Bühnentechnik körperlich mitunter hart. „Irgendwann im Laufe des Auf- wie des Abbaus muss jedes Bühnenteil auch mal mit Muskelkraft bewegt werden“, weiß Kühn aus jahrzehntelanger Erfahrung. Als Dekorateur kümmert sich Kühn auf der Bühne insbesondere um Bodenbeläge, Vorhänge, Möbel, hilft aber selbstverständlich auch den Bühnentechnikern mit den größeren Bühnenteilen. Immer mal sei er auch sichtbar in die Vorstellung eingebunden: Er würde dann kostümiert auf offener Bühne arbeiten. Und die Zuschauer nähmen die Veränderungen durchaus wahr. Kühn erzählt von einem Umbau während eines Orchesterzwischenspiels in Richard Wagners „Meistersinger“: Wenn sich der Vorhang nach nur 70 Sekunden wieder öffnet und die Bühne sich komplett verändert hat, gibt es oft spontanen Applaus. Offensichtlich sind auch die technischen Abläufe ein durchchoreografierter Teil jeder Inszenierung. Und: „Kein Tag ist hier wie der andere.“ Kühn freut das.

Aber die Arbeit in zwei Schichten schlaucht auch. Kühn und seine Kolleginnen und Kollegen von der Bühnentechnik sind von 6.30 bis 15 Uhr oder von 14.45 bis 23.15 Uhr am Werk. Die Dienste verteilen sich auf alle Wochen- und grundsätzlich auch auf alle Feiertage. Nur Heiligabend ist spielfrei. An Wochenenden gibt es häufig Doppelvorstellungen. „Die Leute kommen zu uns, wenn sie frei haben und sich einen wirklich besonderen Abend machen möchten. Viele Besucher kapieren erst im Nachhinein, dass jemand in dieser Zeit für sie arbeitet.“ Das hatte Kühn schon im Vorgespräch gesagt. Weil das anfallende Pensum ja geschafft werden muss, können sich Dienste nach großen Vorstellungen oder bei besonders aufwendigen Bühnenbildern auch bis tief in die Nacht verlängern, damit am darauffolgenden Morgen ab 10 Uhr geprobt werden kann. Dies betrifft etwa 30 Prozent der Dienste, sagt Kühn. Zwar gebe es einen generellen Ausgleich, Arbeitszeitkonten, die innerhalb der Spielzeit ausgeglichen werden sollen, garantiert mindestens einen freien Tag in der Woche und alle sieben Wochen einen freien Sonn- oder Feiertag. Aber anders als vor 30 Jahren gibt es immer weniger planmäßige Wechsel zwischen den Schichten. Immer häufiger werde nach Bedarf gearbeitet, und der habe sich stark verändert.

Einerseits gebe es viel mehr technische Möglichkeiten bei Beleuchtung, Bühnen- und Videotechnik, andererseits würde im Bühnenbau weniger Holz- und Stoffbespannung und mehr Stahlbau verwendet, schildert Kühn die Entwicklung. Die Ansprüche an Bühnenbilder hätten sich verändert, weil sich die Sehgewohnheiten der Zuschauer durch Kino und Videospiele verändert haben. „Oper muss auch optisch was bieten“, weiß Kühn so wie alle anderen im Haus. Zudem würde, anders als in den Achtzigerjahren, vor allem in Originaldekorationen geprobt, und die seien komplexer, technisch anspruchsvoller und physisch schwerer geworden. All das kostet mehr Zeit im Auf- und Abbau – und auch mehr Kraft.

Auszubildende dringend gesucht

Junge Menschen würden sich das mit der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle an der Oper unter diesen Umständen – Schichtbetrieb, ausgreifende Arbeitszeiten und körperliche Belastung – zweimal überlegen. Es herrsche „ein krasser Arbeitskräftemangel“, der sich für Kühn auch daraus erklärt, dass sehr viele Menschen bei der Eröffnung des Hauses sehr jung eingestellt worden waren, gemeinsam altern, an Kondition verlören und peu à peu das Haus in Richtung Rente verließen.

Seeger ist für die Auszubildenden verantwortlich und erlebt, wie vor allem die Arbeitszeiten immer wieder potenzielle Bewerber abschrecken. In den nächsten zehn Jahren wird es im Bereich Technik und Werkstätten der gesamten Staatstheater 107 Altersaustritte geben. Das ist fast ein Drittel der Belegschaft dort. Technische Aushilfen, mit denen die Personalengpässe vorübergehend gedeckt werden könnten, sind kaum zu finden. Rothe, der Kaufmännische Geschäftsführer, will dieser Überalterung insbesondere mit der Ausbildungsoffensive “plus25” begegnen, aber auch mit Stellen aus dem Demografiepool des Freistaates Sachsen. In den kommenden zehn Jahren würden jährlich anstatt zwei nun zehn Auszubildende je Ausbildungsjahrgang aufgenommen. Diese Azubis auch zu finden, das sei schwierig. Die Personalabteilung sucht zum Beispiel auf Ausbildungsmessen nach geeigneten Bewerbern.

Der Fachkräftemangel ist im gesamten Haus zu spüren. An Operninszenierungen arbeiten mehr als 80 Fachleute aus über 20 Gewerken mit, erzählt Pressereferent Oliver Bernau beim Rundgang durch die Theaterwerkstätten. „Kostüme, Perücken, Requisiten, Dekorationen, ja selbst die Schuhe – das sind alles Spezialanfertigungen.“ Besonders dringlich ist die Situation in der Rüstkammer, einem labyrinthischen Ort, wo Metallrequisiten und Waffen aller Art hergestellt und gelagert werden. Leiter Ralf Seurich sucht nach Leuten, die erst ein Praktikum und dann eine Ausbildung zum Metallschlosser oder zum Waffenschmied machen möchten. Die Werkstatt ist ein Paradies für Bastelenthusiasten.

Sorgfältig geplantes Privatleben

Kühn hat gelernt, seine Arbeit – „Man ist ein Stück weit mit dem Haus verheiratet“ – mit seinem Privat- und Familienleben zu vereinbaren. „Man muss es sehr gut planen“, sagt er. Der Rest der Familie muss die unsteten Arbeitszeiten akzeptieren können, „Omas oder Opas müssen bei der Kinderbetreuung unterstützen“ und das Ganze „klappt nur, wenn die Partnerin zu normalen Zeiten arbeitet“. Dekorateur Kühn ist Mitglied des Personalrats und der Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden, der Mediengewerkschaft VRFF, und fordert, wie überall im Tarifgebiet Ost, die Angleichung der Arbeitszeiten an das Tarifgebiet West. Auch das könnte helfen, den Job attraktiver zu machen.

„Theater ist wie ein Mikrokosmos“, sagt Oliver Bernau, nachdem er die Gäste auch durch den Theatermalsaal, die Möbel- und die Kulissenwerkstatt geführt hat. Damit jede Vorstellung „glatt durchlaufen“ kann, muss jeder „mit Begeisterung dabei sein“, unterstreicht er. Jedem im Haus, ob Kaufmännischem Geschäftsführer, Kulissenmaler oder Pförtnerin, ist diese Begeisterung anzumerken. Über einen Wechsel des Arbeitsplatzes hat auch Jens Kühn trotz der Strapazen nie ernsthaft nachgedacht. Er schätzt die Gemeinschaft, in der er arbeitet, und die Arbeit selbst. Die sei nie langweilig. „Es ist ein extrem interessanter Beruf. Bei vielen Opern arbeite ich schon an der dritten oder vierten Inszenierung mit!“

Text: Anke Adamik

Oper in Deutschland

Nirgendwo ist Oper lebendiger: Schätzungen zufolge geht rund ein Drittel aller Opernaufführungen weltweit in Deutschland über die Bühne; die Zahl von mehr als 80 Opernhäusern ist international unübertroffen, ebenso die Zahl der Uraufführungen. Die meisten Opernaufführungen verzeichnet Berlin mit seinen drei unterschiedlich profilierten Opernhäusern. Die Region mit dem regsten Opernleben ist vielleicht die Metropolenregion Mitteldeutschland mit den Städten Dresden, Leipzig, Halle, Chemnitz und Erfurt. Im Durchschnitt kostet die Eintrittskarte für eine Opernvorstellung in Deutschland 40 Euro. Die tatsächlichen Kosten liegen aber weitaus höher – bei durchschnittlich 250 Euro, ermittelte der Spiegel im Jahr 2022. Die Differenz zwischen Ticketpreis und tatsächlichen Kosten wird aus den Kulturfördertöpfen von Bund, Ländern und Kommunen bestritten.